周玉鳳1,李艷春2,程萍2,樊江玲1,汪紅2

(1.上海工程技術(shù)大學(xué)機(jī)械工程學(xué)院,上海201620;

2.上海交通大學(xué)微納科學(xué)技術(shù)研究院微米/納米加工技術(shù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,上海200240)

摘要:基于非硅微器件材料的特殊性能要求,研究了熱處理對氨基磺酸鹽鍍鎳層熱穩(wěn)定性的影響。隨熱處理溫度升高,鎳鍍層的硬度先緩慢下降,高于300 ℃后則急劇降低。鎳鍍層晶粒變粗、晶界減少及受外力作用時(shí)易變形是熱處理后鎳鍍層硬度降低的主要原因。熱處理溫度對鎳鍍層耐蝕性的影響不顯著。熱處理溫度低于400 ℃時(shí),鎳鍍層與Cr/Cu、Ti基的結(jié)合強(qiáng)度隨熱處理溫度的升高而顯著增強(qiáng)。因此,氨基磺酸鹽鍍鎳層在低于300 ℃的環(huán)境中使用時(shí),其性能基本穩(wěn)定。

關(guān)鍵詞:微器件;氨基磺酸鹽鍍鎳;熱處理;硬度;結(jié)合強(qiáng)度;耐蝕性

中圖分類號:TQ153.1;TG113.2 文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A

文章編號:1004 - 227X (2012) 05 - 0014 - 04

1前言

近年來,隨市場需求的不斷增加,微機(jī)電系統(tǒng)(MEMS)技術(shù)的發(fā)展加快。其中,以電化學(xué)微刻蝕和電化學(xué)沉積為主要手段的非硅MEMS加工技術(shù)也得到快速發(fā)展,對各種微器件材料的性能提出了更高要求[l]。在非硅MEMS器件中,目前微結(jié)構(gòu)材料仍以鎳鍍層材料為主,鑒于MEMS器件自身的加工特性和性能要求,與裝飾性鍍鎳層相比,MEMS用器件對鍍鎳層的厚度、應(yīng)力、機(jī)械性能以及熱穩(wěn)定性等有特殊要求,特別是高深寬比MEMS微器件的加工,在大多數(shù)情況下需要使用負(fù)膠,電鍍之后的去膠工藝溫度較高,可能會對鍍鎳層的性能產(chǎn)生較大影響。氨基磺酸鹽鍍鎳因具有沉積快,鍍層內(nèi)應(yīng)力低、結(jié)晶細(xì)致,鍍液分散能力好等優(yōu)點(diǎn),廣泛應(yīng)用于電子電鍍、非硅MEMS電鍍等特殊領(lǐng)域。有關(guān)降低內(nèi)應(yīng)力、提高鍍層均勻性、改善力學(xué)性等方面的工藝優(yōu)化已有大量研究[2-8],但針對鍍鎳層熱穩(wěn)定性的系統(tǒng)研究較少,這在一定程度上影響了器件的設(shè)計(jì)及應(yīng)用。本文著重研究了熱處理溫度對鎳鍍層硬度、耐蝕性以及與Cr/Cu、Ti基底結(jié)合強(qiáng)度的影響,并通過分析鍍層微觀組織結(jié)構(gòu),初步探討了熱處理溫度對鍍層硬度等性能的影響機(jī)制。

2實(shí)驗(yàn)

2.1鍍層制備

除結(jié)合力測試用試樣外,均以20 mm×20 mm×0.2 mm的紫銅片(純度99.95%)為基體。具體工藝流程為:打磨──除油──酸洗──超純水洗──電沉積──超純水洗──吹干。采用氨基磺酸鎳體系鍍液進(jìn)行電沉積,鍍液組成及工藝條件如下:

2.2鍍層熱處理

熱處理在RTP-300型快速熱處理設(shè)備(北京興延誠博科技有限公司)中進(jìn)行,為防止試樣氧化,整個(gè)熱處理過程需通N2保護(hù),N2流量為1.5 L/min,升溫速率為10 ℃/min,在一定溫度下保溫2h后,隨爐冷卻至室溫。

2.3性能測試

2. 3.1 顯微硬度

采用HXD-1000TMB/LCD液晶屏顯示自動轉(zhuǎn)搭顯微硬度計(jì)(上海泰明光學(xué)儀器有限公司)測定鍍層的顯微硬度。載荷為0.245 N,保載時(shí)間為20 s,同一試樣在不同部位測5次并取平均值。

2.3.2 納米壓痕試驗(yàn)

為掌握熱處理對鎳鍍層納米硬度、彈性模量以及抗壓痕形變等力學(xué)性能的影響,采用Fischerscope Hl00VP納米壓痕儀(德國Fischer公司生產(chǎn))對不同種鎳鍍層進(jìn)行測試,載荷為30 mN,加載時(shí)間為20 s,保載時(shí)間為5s,同一試樣在不同部位測5次并取平均值。

2.3.3 結(jié)合強(qiáng)度

非硅MEMS器件的制備主要以玻璃片為基體,以Cr/Cu或Ti為種子層,因此,結(jié)合強(qiáng)度測試用試樣以濺射了Cr/Cu或Ti種子層的玻璃片(φ76 mm)為基體。用丙酮超聲清洗玻璃片后,再濺射Cr/Cu或Ti種子層,Cr、Cu、Ti層的厚度分別約80、150、500 nm。

采用孤島一剪切法測定結(jié)合強(qiáng)度,圖1為測試原理圖,所用設(shè)備為PTR-1100結(jié)合力測試儀(日本RHESCA),孤島試樣采用微加工工藝制備,分別測試5組數(shù)據(jù),取平均值。

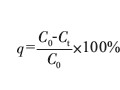

2.3.4 耐蝕性

采用CHI660D型電化學(xué)工作站(美國CHInstruments),采用動電位掃描法和傳統(tǒng)的三電極體系,工作電極為西1.13mm的鎳鍍層,輔助電極為鉑電極,參比電極為飽和甘汞電極(SCE),掃描速率為10 mV/s,掃描范圍-0.6~1.6 V,溫度為20℃,試樣均在1 moI/LHC1腐蝕液中浸泡2 min后再測試。

2.3.5 組織結(jié)構(gòu)

在試樣表面滴加約0.5 mL V(HN03):V(HCl)=1:3的腐蝕液,50 ℃下腐蝕1 min后,水洗吹干,用FESEM Ultra 55型場發(fā)射掃描電子顯微鏡(德國Zeiss,SEM)觀察鎳鍍層的表面形貌;用Rigaku Ultima IV型X射線衍射儀(日本理學(xué),XRD)分析鍍層的構(gòu)相。

3結(jié)果與討論

3.1顯微硬度

圖2為鍍層在不同溫度下熱處理2h后的顯微硬度。熱處理溫度低于300℃時(shí),鍍層的顯微硬度緩慢下降;繼續(xù)升溫,鍍層的顯微硬度急劇下降:500℃時(shí),顯微硬度降至132 HV。

3.2硬度與楊氏模量

采用納米壓痕法測得的經(jīng)不同溫度熱處理后鎳鍍層的硬度和彈性模量見表2。隨熱處理溫度升高,鎳鍍層的納米硬度和彈性模量均下降,抗壓痕形變深度增大,其納米硬度的變化趨勢與鍍層顯微硬度相同。

3.3結(jié)合強(qiáng)度

熱處理溫度對鎳鍍層與不同種子層之間結(jié)合強(qiáng)度的影響如圖3所示。

由圖3可知,鎳鍍層與Cr/Cu、Ti基底之間的結(jié)合強(qiáng)度分別在低于300 ℃和200℃時(shí),隨熱處理溫度升高而增強(qiáng),可能是金屬間擴(kuò)散所致,有待進(jìn)一步研究;200~400 ℃時(shí),鎳鍍層與Ti基底之間的結(jié)合強(qiáng)度不穩(wěn)定;500℃時(shí),鎳鍍層與2種基底間的結(jié)合強(qiáng)度均明顯下降。

3.4耐蝕性

圖4是不同溫度下熱處理后的鎳鍍層在1mol/LHC1溶液中的陽極極化曲線。

從圖4可知,不論是沉積態(tài)鎳鍍層還是經(jīng)熱處理的鎳鍍層,其溶解電流都隨電極電位的增大而逐漸增大;隨熱處理溫度升高,Ni鍍層的腐蝕電位由沉積態(tài)時(shí)的-0.28 V略負(fù)移至500℃熱處理后的-0.32 V,腐蝕電流由沉積態(tài)時(shí)的3.98×10-5A略升高至500℃熱處理后的5.01×10-5 A,說明熱處理溫度對鎳鍍層的耐蝕性雖有影響,但并不明顯。

3.5鍍層的微觀組織結(jié)構(gòu)

沉積態(tài)及熱處理后鎳鍍層的SEM照片見圖5。從圖5可知,經(jīng)300 ℃處理的鎳鍍層表面較均勻細(xì)致,呈疊層狀結(jié)晶,熱處理溫度升至500 ℃時(shí),鎳鍍層的晶粒迅速長大,甚至在1μm以上。這說明Ni鍍層的晶粒變粗大、晶界減少,受外力作用時(shí)易發(fā)生變形,是熱處理后鎳鍍層硬度下降的主要原因。

沉積態(tài)及熱處理后鎳鍍層的XRD譜見圖6。從圖6可知,沉積態(tài)和經(jīng)300℃、500℃熱處理的鎳鍍層在(111)、(200)面上均存在明顯的織構(gòu),且熱處理后鎳鍍層的半高寬變小,說明熱處理后的鎳鍍層晶粒變粗大,這與SEM結(jié)果相一致。

4結(jié)論

(1)隨熱處理溫度的升高,鎳鍍層的納米硬度先緩慢下降;高于300℃時(shí),鎳鍍層的納米硬度急劇下降;550 ℃時(shí),鎳鍍層的納米硬度約降低為沉積態(tài)鎳鍍層的50%。

(2)鎳鍍層與Cr/Cu、Ti基底之間的結(jié)合強(qiáng)度分別在低于300℃和200℃時(shí),隨熱處理溫度升高而增強(qiáng)。

(3)熱處理溫度對鎳鍍層耐蝕性的影響不顯著。

(4)熱處理前后,鎳鍍層的微觀組織結(jié)構(gòu)發(fā)生較大改變,鍍層晶粒顯著增大,晶界減少,受外力作用時(shí)易變形,是鎳鍍層硬度降低的主要原因。

(5)采用氨基磺酸鎳鍍液電沉積所得鎳器件在溫度低于300℃的環(huán)境中使用時(shí),其性能基本穩(wěn)定。

參考文獻(xiàn):

[1] 劉瑞,汪紅,姚錦元,等.微器件用Ni-W合金薄膜熱穩(wěn)定性IYJWf究[J]功能材料,2008, 39 (2): 220-223, 226.

[2]WANG L M.A new developed method assisting mass transfer ofNi ions in via[J]Microsystem Technologies, 2009, 15 (6): 899-906.

[3]BHANDARI A,HEARNE S J,SHELDON B W,et al.Microstructural origins of s℃charin-induced stress reduction in electrodeposited Ni[J] Joumal ofthe Electrochemical Society, 2009, 156 (8): D279-D282.

[4]WEI Z J,WANG Y Y,WAN C C,et al_Study of wetters in nickel electroforming of 3D microstructures [J]. Materials Chemistry and Physics,2000, 63 (3): 235-239.